青年返鄉開書店 傳承蘇澳漁村和料理文化

【記者高瑋衫、李晏綾/宜蘭縣蘇澳鎮報導】書澳創聚197是蘇澳第一間獨立書店,是由五位返鄉青年所共同建設的書店,他們或是婚紗攝影師、或是幼兒園園長、又或是軟硬體設備供應商,卻同樣希望致力於蘇澳的文化傳承與進步,因此決心回到蘇澳,致力於創造其成為多元文化的交流平台。他們積極舉辦講座,帶來新的想法;也與地方廟宇合作,推廣傳統文化、舉辦孩有夢市集,連結孩童與傳統市場;與地方政府合作,推動地方創業的培訓課程,增加青年社會競爭力;更積極地與當地居民互動、與蘇澳青年合作,出版《漁村老料理傳承》、《傳統市場,愛的故事》書籍,希望更多人能認識蘇澳之美。

所謂「書澳創聚197」是指,希望能藉由書籍與文創,讓蘇澳的青年重新聚集起來;而「197」則是取自書店的門牌號碼。

9年前五位返鄉遊子分別為創辦人曾壹靖、美學長潘佑升、婦幼長黃雅萍、資訊長陳宗鼎以及營運長林國賓。曾壹靖是一名留英碩士,因不忍看見家鄉的人口不斷外移、百年漁村、純樸小鎮的種種不斷被遺忘,最終決定回到蘇澳;美學長潘佑升過去在台北是一名婚紗攝影師,回到蘇澳後,他積極參與各地方的人文攝影以及社區營造工作像是參與籌辦蘇澳當地一年一度的鯖魚祭活動。婦幼長黃雅萍曾經擔任幼兒園園長及老師,嫁來蘇澳定居;資訊長陳宗鼎,是軟硬體設備供應商,回到蘇澳是為了陪伴家人;營運長林國賓,在蘇澳期間曾擔任某觀光工廠的總經理。

但因書店並不以營利為目的,即使一行人靠著熱情參與了創辦,不過生活很骨感,有些夥伴仍須離開家鄉謀生,像是營運長林國賓已離開書店至嘉義工作。近日以來也有更多的蘇澳新青年回到蘇澳成為他們的夥伴,像是畫家林恆郃,從宜蘭市回到這裡,持續的透過自己的專長,為蘇澳帶來新的活力。或許他們過去在大城市追求夢想,擁有著截然不同的人生故事,但相同的是,他們皆對於自己到家鄉抱有熱愛及使命感,因而開設了蘇澳第一間獨立書店。

過去蘇澳因日本統治時期開發成港口,曾經繁榮一時,然而近年隨著人口外流與產業改變,當地逐漸沒落,因此,他們希望建立一個不僅是擁有書籍的空間,更是能激起當地與世界碰撞展現蘇澳生命力的基地,讓青年能透過書籍、讀書會或參與孩有夢市集、探討多樣議題的講座活動,重新認識家鄉,提升家鄉認同感及競爭力。

說蘇澳的書店

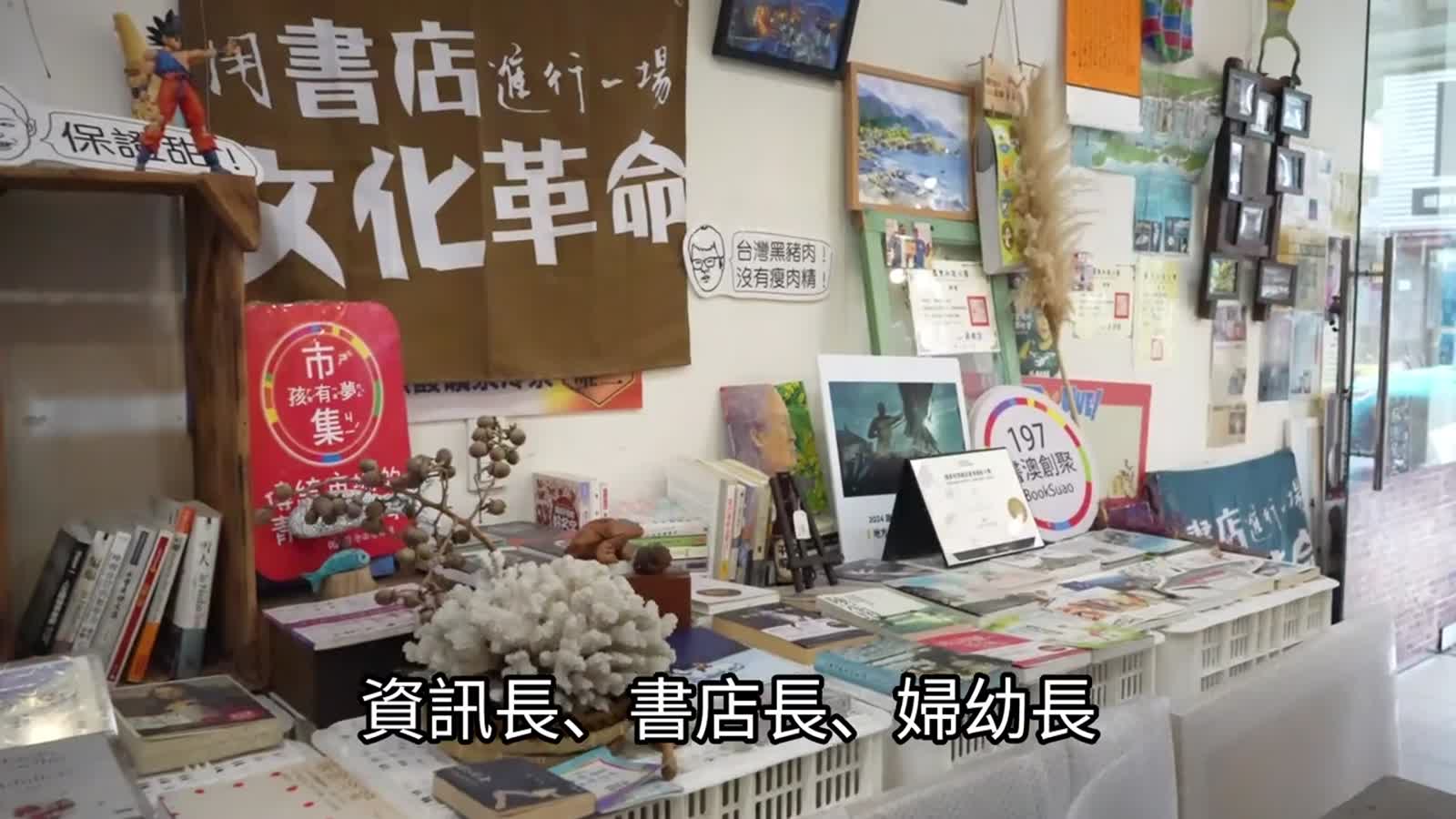

書澳創聚197的定位並不僅限於傳統書店的框架。是書店,是刻印店,是簡易咖啡廳,同時還是照相館等多功能複合式空間,與一般書店不同,書澳創聚197更像是一個交流與合作的平台。書店內的書籍多與當地相關,介紹了相關的人文故事,大部分皆明碼標價,有少部分則只能在書店中翻閱,是因為這些書籍一部分是由他人贈送,有些則是絕版書籍。

美學長潘佑升分享到,他很喜歡《海海人生:南方澳媳婦的見聞手記》這本書,目前在書店中僅供翻閱,作者吳小枚,在書中紀錄了她從台南遠嫁到此的所見所聞,像是在地漁民的生活故事、以及恬靜的生活環境等等,書中也寫到。為解決漁獲歸屬的爭端,有人提議在廟會舉辦剪綵活動,成功化解長期紛爭。這些地方趣事都經由吳小枚的記錄,得以流傳下來。因過去曾從事編輯工作,蘭陽博物館找到她並委託其執筆撰寫了這本書。

另外,潘佑升也分享了一本由宜蘭縣文化局出版的書籍,邀請各方插畫家來到當地觀察所見所聞,並且共同創作成繪本《驚天的魚》,內容提到了南方澳街道邊的小攤小店,以及現金已步入歷史的南方澳大橋,還有滿載漁獲的卡車……等等各種關於南方澳的大小事,透過繪本的方式,增加童趣,也提高小朋友的閱讀意願。

曾壹靖還提到,書店內原有販售輕食,但因擔心食物的味道會沾染上書本,因此目前書店只剩下販售簡單的飲品可供食用。

發現家鄉之美

美學長潘佑升,回到蘇澳後積極參地方人文攝影以及社區營造活動,說到攝影,他提到:「許多人會捨近求遠的到各處追尋美景,但其實自己的家鄉就有令人稱羨的風景,那為什麼要跋山涉水各處追尋呢?」因此潘祐升開始專注於家鄉的各個角落,無論是晨醒時分滿載而歸的漁民或在球場上追逐的孩子,又或者是即將走入歷史的橋墩、剛剛綻放的小白花,這些瞬間都透過他的鏡頭將瞬間定格成永遠。

潘祐升除了專注於書店內設計擺設,書店內經營的刻印與照相館也是由他負責,餘下時間也在當地社區大學與數位機會中心開設攝影課程,分享自身技術,也傳遞當地之美。在一次帶領學生參加攝影比賽時,他作為參賽者之一,拍攝了晨醒時分漁船滿載而歸的畫面,獲得國家地理頻道所舉辦的攝影大賽亞軍的肯定,這不僅是對自己的一大鼓勵,也讓更多人認識到蘇澳的當地風貌。

開拓家鄉視野

書店也與宜蘭縣政府文化局等單位合作,持續在書店中舉辦蘇澳文史故事分享活動,分享蘇澳在地傳統美食,例如:蘇澳鹹菜結製作等。

書店在創立初期經過夥伴討論後決定要舉辦「我要講座」的系列講座活動,其中有一堂是以初步提到同志議題作為主軸,這是蘇澳當地第一次接觸到同志議題,講座的主要重點在於讓這個小鎮可以初步的接觸到「何為同志?」,解釋這是一個怎麼樣的關係,曾壹靖提到,當時現場參加的民眾只有三個人,而這在蘇澳這個相對純樸的小村落絕對是一大創舉,還是有許多長者比較不願去碰觸的議題,但這也讓蘇澳當地的居民可以有更多想法上的碰撞,帶來新的思考。

書店舉辦了多場講座、市集與導覽活動,服務對象從孩童到銀髮族,無論年齡層,所有人都能在這裡找到與家鄉文化連結的方式。

連結青年與傳統產業

「孩有夢市集」是其中的代表性活動,由於時代推進下,工作及生活型態的改變導致傳統市場逐漸沒落,年輕人對於傳統市場及自己家鄉的背景故事了解甚微。而曾壹靖認為學童僅透過課程教育無法真正了解自己的家鄉。因此提出孩有夢市集的想法,並與周邊的學校合作,希望藉由這個市集活動來協助孩子更多的了解自己的家鄉。

初期安排孩童和老師們走進傳統市場,並結合學校課程有計畫性的訪問攤商經營之道和當地故事,讓彼此之間都有初步的認識。孩有夢市集當中所販售的商品都必需透過孩童手做,或與學校或家長共同協力完成,販售的內容很多樣,有孩子熬煮的飲品、豆花以及相關甜品,又因鄰近漁港,有些人會做魚丸湯或是米糕、飯糰等;也有些同學會販售自己的手做藝術品,或街頭繪畫,有各種各樣的販賣,總之不可購買市面現成的商品直接販售,而販售收入也作為鼓勵孩童辛苦的酬勞。

第一屆孩有夢市集在學校活動中心舉辦,目前已經第四屆,慢慢站穩腳步後,也開始讓學童們直接到傳統市場的閒置攤位,進行擺攤販售的行動,在這段過程中,透過訪談的模式,也讓學童和周邊學校進一步了解蘇澳傳統市場,同時活化了傳統市場的商機。在地學校更將孩有夢市集的發展模式編入校園的教學課綱中,成為深化傳統鄉土課程的教育,讓學童能夠更有情感的融入在地蘇澳的生活。

此外,這個市集活動還延伸發展出特色書籍——《傳統市場愛的故事》這本繪本是書澳創聚197與畫家林恆郃合作透過插畫與文字,生動描繪出市場的日常景象,描繪了攤商生活中的酸甜苦辣,雖然因為資源有限未能大量出版,但仍展現了書澳創聚197推廣在地文化的用心。

南方澳特色

書澳創聚197核心思想在致力於將蘇澳的文化與特色,傳遞給更多人知道。進入書店,能看到許多與當地傳統特色活動相關的海報、活動簡章,好比一年一次的鯖魚祭活動、廟宇介紹簡章。

進到書店可以看到許多與鯖魚相關的擺飾,會以鯖魚做為佈置一大重點是因為,南方澳港口作為台灣三大漁港之一,擁有豐富的魚貨資源,在過去曾繁榮興盛一時,又以鯖魚為最主要產物,每年的鯖魚漁獲量占全台90%以上,因此有「鯖魚故鄉」的美譽。

而在傳統信仰中,認為媽祖,是海上的女神,可以保佑出海平安,因此在蘇澳當地,媽祖是相當重要的信仰意象之一。在南方澳,短短500公尺內就有兩間相當規模且具歷史意義的媽祖廟存在,其中一間以黃金媽祖,另外一間以珊瑚媽祖聞名。

書店也致力於介紹廟宇文化,整理了11首梵唄傳統信仰音樂,過去這些經典作品被收錄在國家音樂廳當中,在取得授權後,同意使用音樂作為行銷廟宇的方式,同時也為附近一間蘇澳歷史第二悠久的廟宇做了介紹簡章,同時與學校結合,讓當地小朋友畫出蘇澳風土,將其作品佈展於廟宇前的空間,推動觀光。美學長潘佑升說到:「希望可以透過這間書店,讓遊客比起走進遊客中心,了解到更深入的當地故事。」

老味道的記錄與傳承

蘇澳在過去,因開發成港口,造就許多工作機會,在當時有許多來自各地的移民,組成相當元,而書店的夥伴大都見證過蘇澳的繁華榮景,但隨著時代變遷,產業結構改變與少子化現象,許多漁村的傳統老味道已經漸漸消失。為解決或延緩這個問題的擴大,因此書店辦理了一場大型的田野調查活動,在南方澳這個百年漁港內訪問了超過 一百位的在地居民,在他們心目中記憶裡最美味的故鄉料理,發動志工協助長輩們或用書寫,或用繪圖,將他們心目中的故鄉美味記錄下來,最後在這一百多道的料理中集結出12道經典的老漁村料理成為桌菜,整理成《漁村老料理傳承》這本書,書本透過與林恆郃的合作,共同編輯出版了這本筆記書。

12道料理中有從小琉球移居到南方澳超過60年的洪蔡阿嬤所製作的鬼頭刀魚鬆;也有來自北方澳的陳素美阿姨所製作的鮮魚肉卷;瑞芳搬來南方澳超過50年蔡雪卿阿姨製作的紅糟鰻魚;陳麗媚阿姨製作的醬炒魚雜;從屏東嫁到南方澳的柯淑慈阿姨製作的吻仔魚菜圃蛋煎;更有市面上完全看不到的白帶魚蒸冬瓜,是由宜蘭三星嫁到南方澳的許彩雲阿姨所製作;還有功夫菜,糖醋鯖魚,是由游玉梅阿嬤所製作,也是市面餐廳完全看不到的海味料理。其中,莊秀琴阿姨是土生土長的南方澳人,在討海家庭長大,製作的海味西魯肉,不但是宜蘭的特色菜,更將討海人珍惜食材不浪費的精神完全發揮到這個料理上面。將自家不會處理的魚貨處理過後的魚雜,如魚鰭、魚皮等製作成美味的海味西滷肉,讓魚貨在漁港人的手裡物盡其用,完全不浪費。

善用食材,是漁港人樂天知命,珍惜食物的一種表現,南方澳盛產的鬼頭刀可以一魚兩吃,身體的部分可以乾煎來處理;頭尾的部分適合熬煮湯品,加入菜脯做成鬼頭刀菜圃湯是南方澳才有的特色料理。由冬山嫁到南方澳超過30年的游秀美阿姨所製作。

還有金鉤蝦米糕是由邱碧霞阿嬤所製作的好料理,這是傳承了她總舖師爸爸的好手藝。大家普遍熟知櫻花蝦的鮮香,殊不知金鉤蝦才是在地的好味道。早期因為家中沒有冷藏設備,所以蘇澳人總會將這些鮮物曬成乾貨來加以保存。

金鉤蝦米糕是在南方澳媽祖生日的時候很常見的一道料理,不但可以吃出海鮮的鮮味之外,更是有飽足感。

當時發行這本筆記書時,造成了相當的轟動,據曾壹靖表示,當時指導單位宜蘭縣政府文化局,連續接到熱切希望能一嚐書中記載的老味道的大量來電,但遺憾的是,因並非專業餐廳,無法大量生產這些老料理讓如此多的人品嚐這份美味。然而,這些漁村老料理無法在市面上讓廣大的民眾來品嚐,但是他們仍然一代接著一代的在他們的家庭裡成為一道最暖心的家庭味,一道專屬於他們家裡記憶中的美味。

↑ 曾壹靖與美學長潘佑升、營運長林國賓等人共同籌辦「尋找南方澳老料理」計畫,邀請人們以填寫問卷及手繪的方式,將記憶中南方澳特有的漁港家庭料理繪製下來。照片提供/書澳創聚197

↑ 曾壹靖與美學長潘佑升、營運長林國賓等人共同籌辦「尋找南方澳老料理」計畫,邀請人們以填寫問卷及手繪的方式,將記憶中南方澳特有的漁港家庭料理繪製下來。照片提供/書澳創聚197

↑ 「尋找南方澳老料理」計畫將討海人家的私房菜一道道呈現。照片提供/書澳創聚197

↑ 「尋找南方澳老料理」計畫將討海人家的私房菜一道道呈現。照片提供/書澳創聚197

↑ 將人們手繪的料理、撰寫的食譜及故事結合而成的明信片與筆記書作品「漁村老料理傳承」,用以記錄南方澳獨特的飲食,以便文化流傳。攝影/高瑋衫

↑ 將人們手繪的料理、撰寫的食譜及故事結合而成的明信片與筆記書作品「漁村老料理傳承」,用以記錄南方澳獨特的飲食,以便文化流傳。攝影/高瑋衫

書澳也轉型

然而在這一路上推廣文化的過程中,也面臨了不少挑戰。

書澳創聚自2015年成立以來,最初以獨立書店的形式經營,主打青年為主要對象,舉辦講座及田野調查,探索蘇澳的過去與未來。經營書店面臨盈利難題,創辦人曾壹靖與夥伴達成共識,利用工作之餘的時間共同經營。隨著發展,書店逐漸轉型為青年聚會所,關注青年返鄉議題,並成為蘇澳第一個國發會青年培力工作站,協助返鄉及移居青年應對生活困難,整合創業資源,為他們提供在蘇澳生活的機會。

然而,蘇澳依然面臨青年外流、少子化及人口老化問題,使書澳創聚的努力前景未明,彷彿是一條看不見盡頭的路。面對挑戰,書澳創聚在推動在地文化與青年發展的同時,也在不斷尋求突破與堅持,為蘇澳未來探索更多可能性。

這也讓書澳創聚的夥伴們決定在這開店近十年的時刻,自2023年起,書店宣布暫停所有平時舉辦的文化活動,像是系列講座活動等等,但書店仍然開放供民眾閱覽書籍,在店內的刻印店及照相館也正常營運,他們發現,雖然過去的活動在一定程度上提升了社區的文化參與感,但如何更有效地結合當地需求、長期維持運作,是最終需要重新思考的重要課題。而這段停擺期對曾壹靖與團隊來說,也是一個反思與重新規劃的契機。

書店夥伴透過這次機會思考:「該如何做才能讓未來蘇澳的孩子,願意或有機會回到蘇澳生活,傳承過往的當地精華呢?」這間書店的價值不僅在於提供書籍資料或者講述當地文化故事,更在於成為一個能夠長期運作、提供當地實質幫助的文化基地,因此這一年關於文化活動的停辦,也讓夥伴們重新整理思緒,曾壹靖表示:「或許下一步,書澳創聚197將成為蘇澳客廳,歡迎各方友人作客,在交談過程中,聽他們娓娓道來關於蘇澳的故事,一嚐蘇澳的特色美食,以及體驗百年漁村的人文風情,他們希望透過不斷的調整與努力,書澳創聚197終將成為一個讓家鄉發光發熱的重要據點,也讓更多人看見蘇澳的無限可能性。

採訪側記:

走進書店可以看見各種各樣的簡章、擺設充斥在這個空間,簡單的教室課桌椅、未經鋪設的石頭地,在這裡更讓人感受到這個小鎮的純真,書店夥伴們熱情的招待,聽著他們對於蘇澳侃侃而談,任誰都能感受到這些人對於這片土地的熱愛與關懷。

回應文章建議規則: