「當一隻海龜」 從桌遊啟動的保育教育

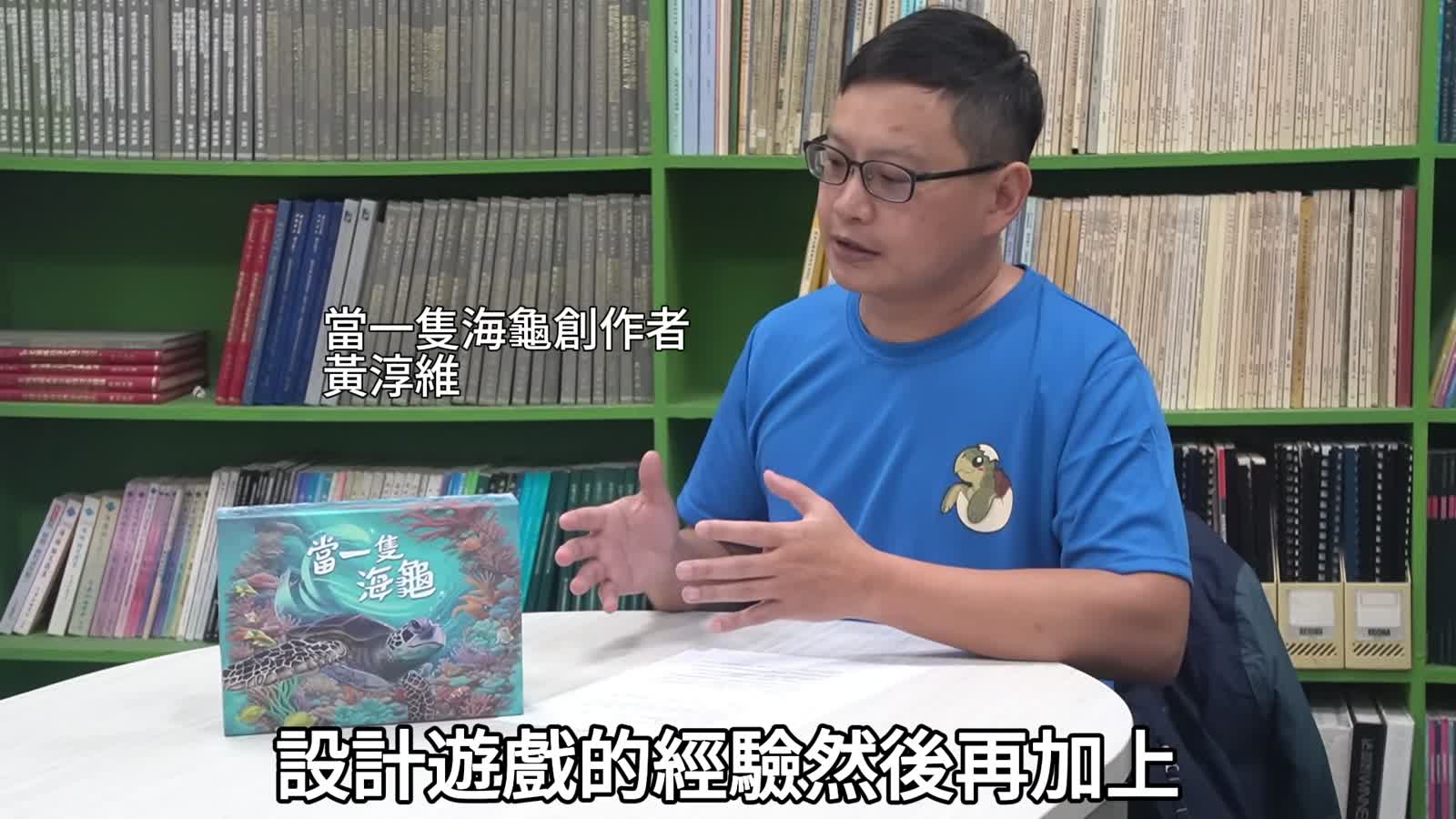

【記者林怡文、葉曉儒/新北市報導】「當一隻海龜」不僅是一款桌遊,更是一項使命。黃淳維,曾是線上遊戲設計師,在育嬰假期間發現遊戲不僅能帶來娛樂,還能成為強而有力的教育工具,因此設計了一款名為「當一隻海龜」的桌遊。遊戲中讓玩家扮演海龜,以大富翁式擲骰移動機制,並翻動隨機圖卡。卡牌中可能遇到障礙,如幽靈漁網、塑膠垃圾;或救援,像淨灘活動、救傷行動等在現實中的生存困境,希望可以在高帶入感的遊戲體驗中,讓更多人了解海龜的生存困境,進而引發對海洋保育的關注。

黃淳維曾擔任線上遊戲設計師,曾參與《福爾摩沙大作戰》、《勇者之歌》等遊戲製作。他認為對許多家長而言,遊戲往往帶有負面標籤,甚至被視為不利於學習的事物。為了翻轉這個刻板印象,他在育嬰假期間重新思考遊戲的價值,探索除了娛樂之外,是否能發揮更多教育功能。

黃淳維過去成長於有環保意識的家庭,父親曾參與慈濟的相關活動,讓他對環境議題並不陌生。而真正讓他投入行動的契機,起因於一次偶然的發現——他看見水下攝影師蘇淮的作品,特別是海龜因塑膠污染受害的影像。其中一隻海龜鼻孔插著吸管的畫面,讓他大受震撼,並意識到海洋生態正面臨嚴峻挑戰。黃淳維發現大眾對海龜生存困境缺乏認識,於是萌生設計桌遊的想法,希望藉此讓環保議題更普及。

從遊戲到行動:讓環保不只是少數人的事

「當一個人能夠感同身受,才會真正產生行動的慾望。」黃淳維以這句話表達他的環保理念。他認為,許多人因為不常去海邊或潛水,對海洋生物的認識有限,進而難以理解牠們面臨的生存危機。如果人們連海龜是什麼都不清楚,又如何會關心牠們所遭受的污染與傷害?所以希望透過桌遊,讓環保議題變得具象可親,讓更多人從「完全不了解」變成「願意行動」。黃淳維提到,環保意識在社會上呈現M型分布。了解的人很了解,但不認識的人則完全陌生,而他的目標,就是讓這條曲線趨向平緩,讓環保教育不再只是少數人的事,而是每個人都能參與的行動,希望可以藉由「當一隻海龜」這款桌遊,使大家在遊玩的樂趣中學習。

黃淳維坦言,自己對環境問題的專業知識起初並不深厚,僅停留在垃圾分類、減塑等基礎概念。為了確保桌遊的內容正確且具教育意義,黃淳維向環保團體「黑潮」請教,深入了解海洋污染對海龜的影響。在進行詳細研究後,他發現,與塑膠污染相比,漁業活動對海龜的威脅更為嚴重。像是拖網捕撈導致海龜被漁網纏繞窒息死亡,這不僅對海龜造成致命威脅,還同樣危害到海豚、鯨魚等其他海洋生物。黃淳維試圖將這些發現,融入於桌遊的卡牌設計當中,讓這些得來不易且重要的知識能以較快速、方便的方式傳遞於一般民眾。

從設計到推廣 讓桌遊傳遞環境議題

黃淳維的桌遊設計,旨在讓玩家模擬海龜的生存環境,親身體驗牠們在遷徙、覓食過程中如何面對污染與各種威脅。起初,黃淳維參考了三款不同的桌遊機制,嘗試將教育內容與遊戲體驗相結合。然而,第一版的設計過於繁雜,涵蓋了太多環境議題,導致遊戲難以理解。「光是解釋遊戲規則就花了半小時,玩遊戲本身又耗了一小時,這不符合普通遊戲設計的原則。」黃淳維與幼稚園老師的討論後,老師建議,如果孩子能在遊戲中更好地了解環保議題,那將是很大的收穫。於是,黃淳維進行了多次測試,調整了遊戲規則,簡化了玩法,使內容更加直觀,同時確保核心的教育目標得以保留。他根據不同年齡層的反應,調整了遊戲的難度與機制,確保遊戲既能引發玩家興趣,又能讓他們從中學到有價值的環保知識。

「當一隻海龜」遊戲玩法類似大富翁,為具隨機性的生存遊戲。每個玩家皆為一海龜角色,輪流擲骰,在地形板卡牌拼接成的「大海」上移動,行徑途中會遇到三種不同的地形板,決定海龜們將面臨的生活情境。以珊瑚礁地形板為例,由於地形較深,塑膠微粒更容易吸附在紅藻與珊瑚上,無法排出體外,海龜也容易遇到藤壺寄生的情況,藤壺附著在海洋生物體表,可能影響其游泳能力、健康狀況及生態適應性。在海草床地形板,由於海草與海藻茂密,它們經常與魚線或海洋垃圾混雜,使得海龜誤食或纏繞的風險增加。而在淺灘地形板,由於人類活動頻繁,塑膠垃圾污染更為嚴重,然而,該區域同時也是淨灘行動較為活躍的場所,對環境影響存在正負兩面性。卡牌上的設計並無過於複雜的科普內容,而是以簡單方式讓玩家以海龜的生命、飽足感、活力值三數值來掌握海龜的生存狀態,引發玩家對海龜生存的危機意識感。

↑「當一隻海龜」桌遊。攝影/林怡文

↑「當一隻海龜」桌遊。攝影/林怡文

↑玩家一人一個海龜旗子,將自己當作海龜。攝影/林怡文

↑玩家一人一個海龜旗子,將自己當作海龜。攝影/林怡文

↑拼接地形卡為海洋,供海龜探索。攝影 /林怡文

↑拼接地形卡為海洋,供海龜探索。攝影 /林怡文

↑海龜走到哪,即翻動該地形卡。攝影 /林怡文

↑海龜走到哪,即翻動該地形卡。攝影 /林怡文

↑抽取卡牌,獲得一個海龜面臨的生存狀態。攝影 /葉曉儒

↑抽取卡牌,獲得一個海龜面臨的生存狀態。攝影 /葉曉儒

↑卡牌點出海龜生存危機。攝影 /林怡文

↑卡牌點出海龜生存危機。攝影 /林怡文

↑卡牌點出海龜生存環境。攝影 /林怡文

↑卡牌點出海龜生存環境。攝影 /林怡文

↑依照卡片內容將生命值、飽足值、活力值進行調整。攝影 /林怡文

↑依照卡片內容將生命值、飽足值、活力值進行調整。攝影 /林怡文

當一隻海龜 透過遊戲體驗海龜生存危機

由於這款桌遊源自黃淳維的個人理念,早期的開發與製作成本幾乎都由他自行承擔,合作的朋友也多是義務參與。然而,當產品進入市場時,卻發現行銷並不如想像中順利,缺乏專業行銷背景的他無法準確分析問題所在。原本期望透過募資,讓桌遊進入校園,成為海洋教育的一部分,但現實卻不如預期。學校是否接受推廣,往往取決於當下課綱是否重視海洋教育,並非所有學校都願意主動接洽。即便他們願意免費提供課程與遊戲,也難以獲得大範圍的學校支持。

目前,多數成功進入校園的案例,都是因為一位對海洋議題有熱忱的老師向學校推薦,才得以實現。有別於傳統講座,黃淳維將教學內容劃分為三個階段,循序漸進地引導孩子融入學習。首先,在介紹完海龜和生態後,黃淳維引導小朋友假設自己是海龜的角色:「你們現在就是一隻海龜」,增加遊戲的帶入感。接著,在了解海龜習性與海洋環境議題後,小朋友開始第二次遊玩,此時不再只是單純體驗,而是會思考策略,例如 : 如何避開垃圾污染等,進一步感受海龜在生存過程中面臨的挑戰。最後,課程回歸到生態保育與人類行動,讓孩子們思考自身能為環境做出哪些改變,真正將學習內化於日常生活。

「當一隻海龜」進入校園後,啟發學生們思考生態環境所面臨的危害。台中高工在教務主任於講師費、教師研習費用的支持下,教師陳青香與黃淳維合作,將桌遊教育融入課程。她分享,由於學生對生態保育基礎知識較少,透過內含基礎保育資訊的桌遊,可讓學生更容易上手。且桌遊卡牌上與環境現況相關的「關鍵字」,例如「繩索勾勒」、「螺旋槳破甲」等,讓老師也能一同了解過去不曾發現過的海龜困境,進而搜索資訊與學習。立人高中尤愛慈老師,在觀察學生玩桌遊的過程中,也發現了有趣的現象:「他們玩到下課還捨不得結束,就是要繼續玩下去。桌遊對學生有一定的吸引力,我覺得蠻厲害的」。由學生們的反應可看出,儘管「當一隻海龜」身為一款具環境保護意義的桌遊,卻不讓人感到無趣,反而受到不少學生的喜愛。

環保教育普及化,保育意識在孩子心中發芽

「當一隻海龜」桌遊的誕生,帶來的不僅是休閒娛樂,更是一顆在孩子心中發芽的種子,啟發他們對生態保育的省思。黃淳維收到了有趣的反饋:「小朋友因為玩了這個桌遊之後,他就不想要再用吸管。他不但不想用,他也告訴他的爸爸媽媽不要用吸管。」他認為,這是個合乎桌遊設計初衷的成功案例。最初為小朋友教學桌遊玩法時,認識海龜的人可能才兩到三位,他們面對教學的反應也不熱烈。經由桌遊的引導,小朋友將自己套入海龜的角色,體驗其遭遇魚網纏繞、棲地汙染等處境。在課程最後的分享環節中,大家反而搶著分享自己對海龜所獲得的想法,甚至能帶領著身邊的大人接觸保育知識,這樣的行動展現了「當一隻海龜」桌遊的設計意義與影響力。

身為推廣海龜保育的遊戲設計師,黃淳維認為自己也該更進一步認識生態、接近海龜,因此去學了自由潛水。他在分享自由潛水的經歷時提到,每當他將頭伸出水面換氣時,總是會被漂浮在水面的塑膠袋意外干擾。黃淳維說:「有一次潛水時,我發現頭上的塑膠袋直接影響了我的換氣。」這讓黃淳維深刻體會到,如果自己是一隻海龜,將無法成功換氣。這使他更加真切的感受到海龜的生存困境,並堅定了他傳遞保育知識的決心。

「環保教育普及化」,是黃淳維為遊戲設計的核心理念所下的註解。如果能透過教育,讓複雜的保育資訊轉化為更貼近生活的知識與行動指引,環境保護將不再只是少數人的使命,而是大眾都能參與的日常實踐。這場由遊戲啟動的保育行動,也將如海流般持續擴散,讓更多人加入守護生態的行列。

採訪側記:

儘管在採訪前,我已經做了大量有關海龜與桌遊的功課,但在與黃淳維的對話中,我仍然驚訝地發現了他在製作這款桌遊過程中的諸多細節與不斷調整的過程。黃淳維的每一個設計決定,都透露著他對環保議題的深切關注與對遊戲教育意義的追求。我認為透過這款遊戲,不僅讓我們在玩樂中學習,也讓我們重新認識自己對環境保護的責任。希望更多人能像我一樣,通過這個遊戲了解那些平時可能不會特別關注的環保知識,並將其轉化為具體的行動。

回應文章建議規則: