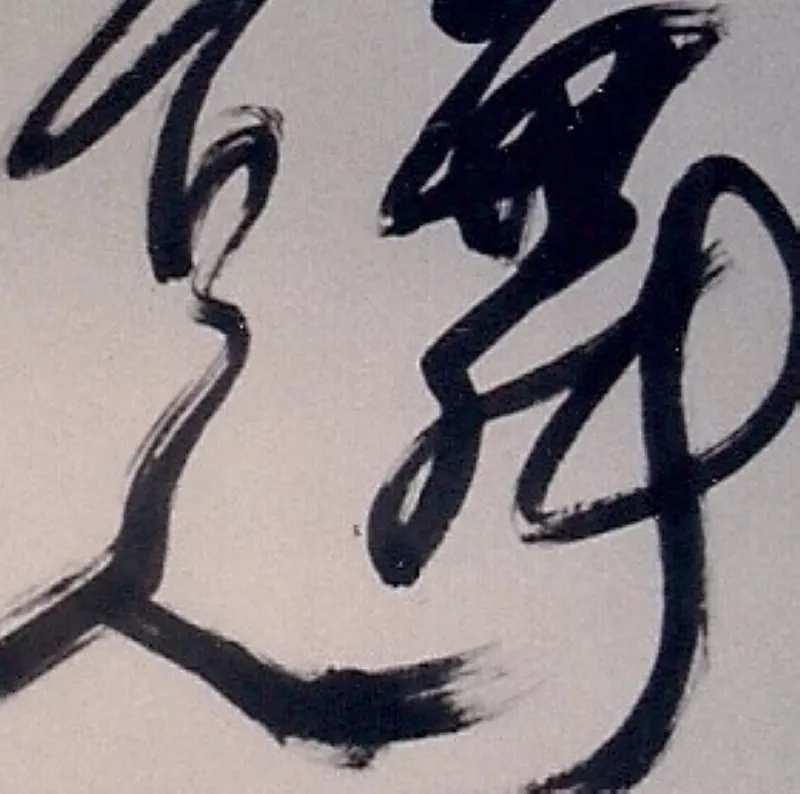

(5) 舞台人生,何必嚴肅?---《寫出台灣書道》江蓋世著

舞台人生何必嚴肅(局部)_水墨草書_宣紙_江蓋世(1984)

有一回,大家在一塊兒聊天,談到誰的字漂亮、誰的字難看。他劈頭就說:「蓋世的字,世界醜耶,擱講啥米毛筆寫幾若冬!」我坐在一旁,只有傻笑。

文/江蓋世

一位海洋研究所畢業的,跟我同期的隊上兄弟,向我要一幅字。我推不掉,就送他一幅,還打趣道:「拿回家,別把它送給小朋友摺飛機喔!」他生就一張笑臉,立即笑呵呵說道:「不會的,不會的,我會把它裱好,掛起來。不過,要是哪一天,你被抓去關了,我就會馬上收起來,哈!……」

一別十年,我已經跟他失去聯絡了,現在我真的被關在台中看守所了,他應該趕快把我的字收起來了!也許你會問:「笑話,這是什麼時代了?台灣政治犯的字,又不會株連別人,別太緊張了。」

不是,我不是怕連累別人,而是現在想起,我的那幅字,太糟了。藝術是一種反叛事業,為了創作,不得不反叛前輩,管他是什大師巨擘;為了創作,有時更要向過去的我,大膽宣戰。我在軍中所寫的書法,現在看來,有的是一點兒價值都沒有,當然要快點收起來丟掉!

不知你有沒有聽過這個故事?就在台灣,有位名不見經傳的人,他酷愛書法,經常自己一個人,揹著一綑自己的作品,到處遊走,主動的去拜訪各地的文化中心,或展覽畫廊,希望把他的作品,讓人欣賞。他的際遇如何?我不清楚。只記得從一個報導中知道這個消息。我猜想,大概到處碰釘子吧,不然又是洪通第二。

他是天才?是瘋子?或者兩者都是?

「搞不好,有一天我也會跟他一樣,天下大事管他的,筆墨紙硯,走台灣!」那時,對這個人的故事我有一點感動,也如此突發奇想。不過,一九八四年八月,我退伍了之後,一頭栽進黨外的《生根》雜誌、《自由時代》雜誌,後來又跟一群黨工推動幾次環島的台獨運動,三年多忙碌的日子,叫我「筆墨走天涯」的夢想,暫拋腦後,我的毛筆也發霉了。

我的好朋友蔡文旭,是我這幾年來,從事反對運動的好伙伴。你看他的外表,圓胖壯碩,卻不痴肥。兄弟們都愛叫他「大箍」,我卻笑著說:「大箍是大箍,但大箍卻無呆呢!」我們一起在鄭南榕的雜誌社待過,然後幾次環島運動,之後他去民進黨中央黨部文宣部當過幹事,後來赴美,去獨盟的《公論報》待了一陣子。這次獨盟事件,也幸虧他及幾位兄弟姊妹,辛苦的籌備一些秘書處的工作,獨盟大會,才沒開天窗。

他長得胖胖壯壯的,但細工夫卻不含糊。第一次去他家,抬頭一看,哇!不簡單,他家二樓房間的牆壁,讓這位老兄滿壁揮毫!不知是行書,還是楷書,現在我一時想不起來,只感覺,嗯,相當俊秀挺拔,不錯,另外一面,又畫了一幅古典美女,維妙維肖,蠻有天份的。

這裡附帶提一下,自從進入黨外陣營後,我開始練習台語,也學習用台語來思考。因此,當我仰頭看他的壁上墨寶,便暗地尋思:「伊行的,是慢車道,我駛的,卻是拼百五的高速公路。伊的字,雖然真整齊,看咧擱無含慢,但是啊,我的字,親像天頂的龍飛鳳舞,伊的汰也甲我有通比咧?」

蔡文旭就比我率直多了。有一回,大家在一塊兒聊天,談到誰的字漂亮、誰的字難看。他劈頭就說:「蓋世的字,世界醜耶,擱講啥米毛筆寫幾若冬!」我坐在一旁,只有傻笑。有一天,他有事來我家一趟。我的書房裡,掛了一幅自己的草書。這位兄弟,一踏進我的房間,看到牆壁上一幅大大的「雲」字草書,整個人就釘在那兒不動,約十幾秒鐘。我站在他左邊,看著他一臉出神的樣子,等待他的讚美。

結果,他卻頭也不轉過來,望著我那大幅草書,搖了搖頭,丟下一句話:

「足無彩,壁彼呢白,貼甲這款字!」

如果你問井底之蛙:「天地有若大?」他可能向你炫耀:「像我住的井彼呢大。」

不能怪他,因為他還沒有踏出水井一步。同樣的,當時的我,就跟井底之蛙一樣,覺得自己的創作,非常偉大。

(未完待續)

「江蓋世寫作計畫」,需要您的支持!

請點擊下列網址

回應文章建議規則: